关中南依中国地理分界线秦岭,北拥中华始祖陵寝桥山,西临炎帝故里宝鸡,东濒中华母亲河黄河,古老的渭水横贯八百里关中东西,是中华古文化与古文明重要发祥地之一,且长期受13朝古都长安文化的熏陶,其年俗文化更是璀璨夺目,极富东方神韵。为了让全社会充分了解关中年俗文化的博大精深,本报隆重推出关中年俗系列,以飨广大读者。

春节的起源

过春节,关中人叫过年。“年”的名称出现较晚。据《尔雅》记载,尧舜时称年曰“载”,夏代称年为“岁”,商代改岁为“祀”,到了西周才称之为“年”。大体而言,年节发端于周,形成于汉,沿袭于今已有2000多年历史。但古时并不把年叫春节,春节指的是二十四节气中的“立春”。古时春节则称为元旦、元日、元辰、元朔、元正、正旦、正朝等。“元旦”一词,最早见于南朝梁人萧子云《介雅》诗:“四气新元旦,万寿初今朝。”元为年之始,旦为日之晨,元旦即一年开始的第一天。

年兽

把古时的元旦正式定名为春节,是辛亥革命以后的事。民国肇造,孙中山为了“行夏历,所以顺农时;从西历,所以便统计”,将农历正月初一定名为春节,公历1月1日定为新年。新中国建立,始将公历1月1日定为元旦。

春节的起源,有以下几种说法:

一说,源于原始社会的“腊祭”。

二说,“年”是五谷成熟之意。

三说,源于二十四节气的立春。

四说,源于民间流传的一段古老而有趣的传说。

相传太古时有一种怪兽叫“年”,每到岁末便窜到村子里来伤人。有一回“年”刚到村口,就被孩子们劈里啪啦的鞭子声吓跑了。“年”窜到另外一个村子,不提防从巷里走出一位红衣小儿来,惊得“年”转身撒腿远遁。“年”又窜到第三个村子,村里灯火通明,照得“年”头昏眼花,吓个半死,自然脚底抹了油。“年”连续三天不敢靠近村庄,最后饿死在荒郊野外。人们相互道喜,庆幸未受“年”的伤害,并举行各种娱乐活动。此后每岁过年时,人们依据怪兽怕“响”、怕“红”、怕“光”的特点,就用红纸写对联张贴,鸣放鞭炮,灯火通明,彻夜不眠,日久便成了“过年”的习俗。此说虽荒诞不经,不足为凭,但却令年俗文化更加摇曳多姿,富有情趣。

五豆节与腊八节

进入腊月门,五豆节和腊八节便拉开了春节的序幕。五豆节最早

是关中西府人为纪念农耕祖先后稷而设。到了腊月初五,家家都得吃“五豆”。五豆者,各地所指不尽相同。关中地区主要指绿豆、豇豆、扁豆、白豆、小豆,再加上小米,合煮成粥食用。俗语说:“吃了五豆就糊涂”。此后,人们忙于置办年货,出手也显得大方,甚至有点挥霍,有些人家还欠了债,年后后悔不已,所以说糊涂。

腊月初八,为腊八节。各地多吃腊八粥,而关中却兴吃腊八面。先将红白萝卜、大肉、豆腐切成小丁儿,加上些板粉、白菜、蒜苗等做成臊子菜,盛于大盆贮之,称“腊八菜”。面为碎面片,有的地方还搅少许小米,午间煮熟后将腊八菜浇而食之,如此连续数日。在这种“色彩丰富”的面里,集中体现了农业大丰收的喜人景象。此日还讲究以腊八面喂鸡,有“鸡吃腊八面,天天勤下蛋”的谚语。关中人十分重视腊八节。但县与县又各有不同的讲究。富平县农家,这一天喜欢酿酒,名曰“腊脚”;乾县、礼泉一带,讲究腊八节要给老人送粥,女儿家要请新女婿吃粥;凤翔一带则是用黄米和八种豆子,加上油盐做一顿腊八焖饭。

撵年会与置年货

在关中东、西府各县城、镇点,腊月集市最是繁荣。撵年会与置办年货的络绎不断。乡下人五更打火,拉上白菜,挑上辣子,掮上苇席,及各种农产品,撵个早市,把东西卖了,换回自家所需的年货。街市上土特产应有尽有。有潼关的酱笋与肉夹馍、华县赤水的大葱、西安德懋恭的水晶饼与桂花稠酒、富平的琼锅糖、三原的蓼花糖、凤翔的西凤酒与腊驴肉、长安的板栗、蒲城的椽头馍、陇县的马蹄酥、华阴的九眼莲等,举不胜举。最红火的是凤翔泥塑玩具与木板年画、门神、皇历、花布和蒲城兴镇出产的各种鞭炮、各色纸张,供不应求。还有,各家肉铺子都把肉架子挪到了街道两旁,叫卖声确有点震耳欲聋。

年会上各种风味小吃也趁机大露其脸。炒粉、甑糕、油糕、油茶、牛羊肉泡馍、户县手擀软面、合阳旋面、户县热米皮、蒲城羊肉包子、乾县豆腐脑、渭南时辰包子、凤翔的豆花泡馍、岐山臊子面等,最受百姓青睐。

乡村集市贸易,或逢单日、或逢双日,均有一定之规。但进入腊月门,除按规定的日子(一四七、二五八、三六九)进行贸易外,还额外增加数次,将近年节,几乎各县天天都逢集撵会,关中人称之为“乱号”。大街小巷,阡陌通衢,到处涌动抢购年货的人流。从人们匆忙而轻快的脚步声里,可以嗅到愈来愈浓的年味儿。

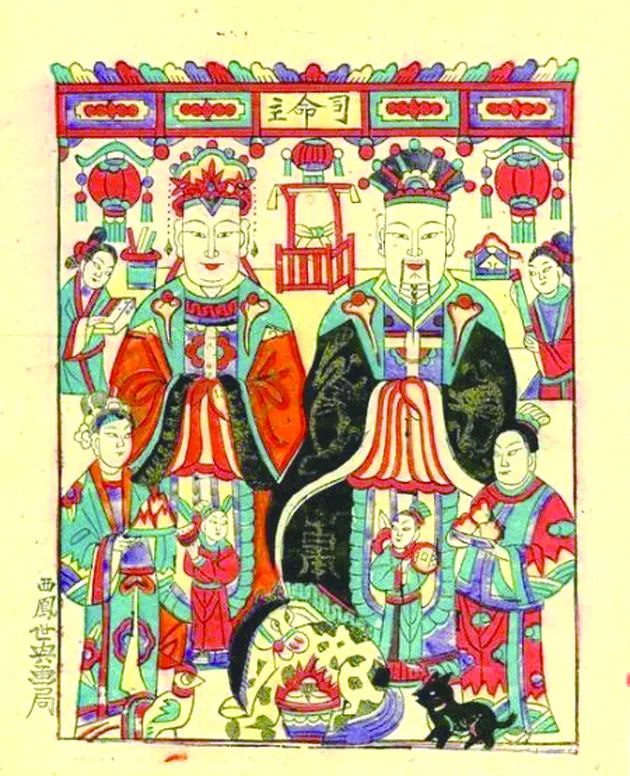

祭灶神与大扫舍

腊月二十三,关中各县都要祭灶神。各家的灶君神龛多筑在灶房的墙壁上。当日,给灶君献上馄饨灶糖,点烛焚香,隆重供奉。当晚把灶君的画像连同他的干粮灶糖一并烧掉,意思是送灶君到天宫去述职。到了月尽晚上,贴上新的灶君神像,焚香吊表,鸣炮献供,举家再重新设祭,迎接灶君回宫。灶糖一节,这里还有说法。一说为灶君献供和带灶糖,是企图用糖汁粘住此君的嘴,免得他上天说家里人的坏话;亦有说是为了把灶君的舌头润得甜甜的,见了玉帝替家里人多多美言。灶君神龛两旁的对联写得却好:“上天言好事,回宫降吉祥”,极真实地道出了人们寄言灶君祈福避祸的心理愿望。

祭灶神

打发灶神上天后,开始大扫舍。据《吕氏春秋》载,我国在尧舜时代就有过年扫尘的风俗。因“尘”“陈”谐音,扫尘便有“除陈布新”的涵义,其用意就是要把一切穷运、晦气统统扫出家门。这一习俗寄寓着人们破旧立新的愿望和辞旧迎新的祈盼。此日,东、西府各县家家户户都要扫舍,清洗各种器具,拆洗被褥床单,从屋顶到墙壁、地面,旮旯拐角都要清扫一遍,然后在灶房和神龛烟熏火燎的墙壁上,用白土和成的泥浆粉刷一新,再给卧室裱糊上新的顶棚。并且,年前无论大人小娃都要剃头、理发,俗语说:“有钱没钱,不让带毛过年。”

蒸年馍与过油锅

腊月十几开始,关中人就得碨年麦。年麦要用最好的麦子,捡净,淘细,晾干;面要碨得最白,真正的面白如雪。这当儿,从渭北塬区到渭河川道,到处都在赶碨年麦。清末民初,西岳华山黄甫峪里的十八合水碨子此时最是红火。昼夜都有驮面的驮骡上上下下,把碨好的面顺古柏行驮往山外的华岳庙。峪道里的骡铃声和骡夫们的吆喝声不绝于耳。

接下来蒸年馍。关中的年馍大致分为三类:一是出门走亲戚的礼馍,如包子和回礼的小馍;二是敬神和祖先的献贴;三是自家吃的包子、馍。改革开放以前,家家麦都缺,因而自家吃的馍普遍都黑一些,但待客和送礼的馍却尽量白些。年馍求白,反映了关中人尚洁的民族心理。蒸年馍还有个讲究,忌讳外人进入灶房。万一外人突然闯入,要给灶膛里添把柴火或燎一撮盐,防止外人带来的“鬼”把馍“捏”了,关中人把熟后部分未胀起的馍称作“鬼捏馍”。 (续1)