下沙名称的来历有两说。一曰:上海居北之上洋,下沙峙南而岸海,故名。二曰:下沙与崇明岛都是由长江夹带的泥沙冲积而成,崇明位于北,称“上沙”;下沙位于南,故名。历史上因多患水灾,曾一度改称“下砂”。

古时,下沙泛指黄浦江以东地区。元代陈樁在其编著的《熬波图》序中称:“浙之西,华亭东百里,实为下砂。滨大海,枕黄浦,距大塘,襟带吴松、扬子江,直走东南。”明末,下沙盐场逐渐衰落后,才仅指以下沙集镇为中心的方圆数十平方公里的区域。

下沙亦称“鹤沙”,因盛产白鹤而得名。直至民国35年(1946年),南汇县重新划并乡、镇前,仍称“鹤沙镇”。

下沙“皆斥卤之地,煮海作盐,其来尚矣。”早在隋唐时期,已有煮海熬波制盐之业。五代时已开辟为盐场,后汉乾祐年间(948~950年)为华亭五盐场之一,且产量最高、质量最好、规模最大。南宋建炎年间(1127~1130年),在下沙设立盐监,管理盐场的食盐生产、运销、课税等盐政;又设立两浙盐运使司松江分司,统领吴淞江以北的江湾、大门、南跄、黄姚、清浦等场,吴淞江以南的青墩(村)、下沙、袁浦、浦东等场。元代,松江分司辖八场二十七个团。明代,松江分司(治在下沙镇)辖六场:下沙场盐课司(坐落上海县)、青村场盐课司(坐落华亭县)、袁浦场盐课司(坐落华亭县)、浦东场盐课司(坐落华亭县)、天赐场盐课司(坐落崇明县)、清浦场盐课司(坐落嘉定县)。两浙路分浙东和浙西两部分,钱塘江以南沿海称“浙东”,钱塘江以北称“浙西”,辖松、嘉、杭、绍、宁、台、温等7府。

下沙盐监和两浙盐运使司松江分司直至元末及明正统年间(1436~1449年)先后迁至新场(南下沙),此三四百年间,下沙俨然成为浙西地区的盐政中心之一。

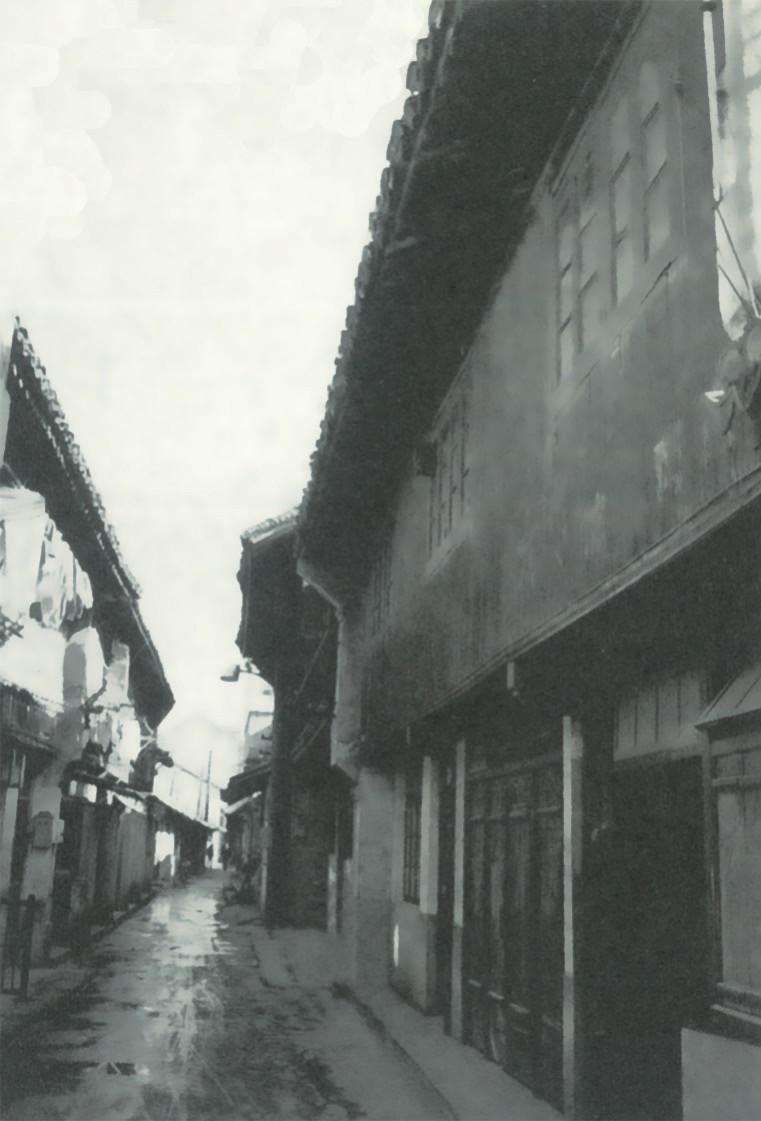

下沙老街

宋代,下沙镇已发展成为上海地区最早一批20多个市镇之一。唐开元元年(713年)重筑旧捍海塘(下沙捍海塘)后,附近士人向下沙地区集居,集市交易逐渐发展。五代,下沙成为盐业集散地,吴越王钱镠专门开凿了由下沙镇直通黄浦江的盐铁塘,以疏通盐铁等物资运输通道。北宋时期,随着盐业的发展、小手工业和商业兴起,下沙集市进一步发展。据明《鹤沙志》记载:“宋建炎年间设盐课司于下沙镇,因名之下沙场,商贾咸集,遂成都会”,“迨后避兵南渡者,俱目鹤沙为居也,相聚而庐舍焉”。元代,下沙镇形成东西向一条街,店铺鳞次栉比,商贸繁荣,镇区向西延伸至东三店。明初,下沙镇商市之繁华堪称东南沿海各镇之冠。下沙盐课司迁新场后,仍“人物丛聚,未减于昔”。明嘉靖年间(1522~1566年),倭乱不断,镇区破坏严重,致使商业萧条,市面败落。倭患平息后,镇区向咸塘港东发展,形成长约1公里的东西街和0.5公里的南北街,十字交叉于众安桥西堍。清代,随着手工业和交通运输业的发展,商贸和服务业也随之兴旺,除下沙人经商外,还有大批外地小商小贩云集至此。民国时期,下沙地区粮棉种植不断增加,粮棉交易随之活跃。民国19年(1930年),朱兆圻朱鸿圻、沈彬儒等集资于镇东南原隆兴土窑旧址创办了大中砖瓦厂,下沙地区始有民族工业。大中砖瓦厂招收当地和山东、湖北、天津、温州、苏北等地工人七八百人,下沙镇更为繁荣。

下沙是人才荟萃之地。宋太常寺少卿王迪随宋高宗南渡时,路经鹤沙,爱其地僻风清,遂栖隐于此。南宋开庆元年(1259年)出任丞相的吴潜幼时曾在鹤沙镇侍父读书,留下“读书台”胜迹。元代,著名书画家赵孟頫(1254~1322年)和文学家杨瑀(约1285~1361年)在此遨游定居,创作了许多书画作品。清乾隆年间(1736~1795年),下沙人吴省钦、吴省兰兄弟当朝为官,吴省钦出任都察院左都御史,授翰林院编修;吴省兰出任工部左侍郎、侍读学士,授翰林院编修。民国时期,下沙人刘式训曾3次任外交部次长。下沙也是著名翻译家傅雷的出生地。

下沙文化积淀深厚。明天顺年间(1457~1464年)开始,每年农历三月二十八日,下沙都要举行传统庙会,纪念北宋岳飞部将、节度使刘輪。庙会名闻江浙一带,历时3天,届时商贾如云、人山人海。清嘉庆年间(1796~1820年),锣鼓书(亦称“太保书”)出现于下沙地区,后逐渐成为当地民间曲艺。2004年锣鼓书被列入文化部、财政部评定的国家民族民间文化保护工程第二批保护项目。

下沙镇上名胜古迹众多。有深寓诗情画意的“鹤沙八景”:东庄春雨、南庵朝旭、彭仙圜室、虹桥夜月、西湾夕照、咸塘晩棹、北安凉飔、潮音晚钟。有建于北宋建隆年间(960~962年)的洞元道院、南宋建炎年间(1127~1130年)的资福禅院、南宋淳祐年间(1241~1252年)的仁寿庵、元延祐七年(1320年)的岳庙、元至元八年(1271年)的潮音禅院、明嘉靖年间(1522~1566年)的尚场庙、清嘉庆六年(1801年)的城隍庙。有朋寿园、习园、凌园、安分斋、鹤趋草堂、一经楼、王氏宗祠、刘家宅第等古园林、古楼宅。有建于元至正二十七年(1367年)的众安桥。有清乾隆二十一年(1756年)奉旨准建的王氏节孝坊。

瞿氏是海上望族,自南宋嘉定年间(1208~1224年)河南开封人瞿榆维任下沙盐场使起,世代定居鹤沙,五代为盐官,几乎操纵了南宋到元末的上海乃至浙西的盐务,获利累累,到元代有田13万顷之多。镇上建有瞿氏庄园,占地达20余公顷。庄园建筑精巧,亭台楼阁,飞檐挑椽,富丽堂皇。内有瞿氏园百客堂、琴轩、宝书楼、浴马池等。明弘治《上海县志》称:“浙西园苑之胜,唯下砂瞿氏为最。”明洪武十三年(1380年)诏令:“下沙场瞿霆发,富能敌国,子孙繁衍,将谋不轨,留长子以存里宗祧,余皆抄没。”瞿家从此没落,瞿氏庄园也被毁损,但瞿家宅基和“瞿家巷”“瞿家路”“瞿家园”等地名依然留存。

下沙镇主要街道为太平街、众安街、众西街,自东向西列于市河北岸。咸塘港西侧还有南北向面东小街一段。咸塘港南北贯于中市,沪南公路贯穿西街,水陆交通方便。下沙老街至今仍保留基本旧貌,2005年被定为上海市历史文化风貌区。

叙说地图

上海故事

上海市测绘院

地图文化品牌

“图溯上海”地图研发团队

摘录自《浦东老地名与地方历史文化》